開催日時:2020年2月3日(月)14時~15時30分

会 場:関西学院大学大阪梅田キャンパス14階1405号室

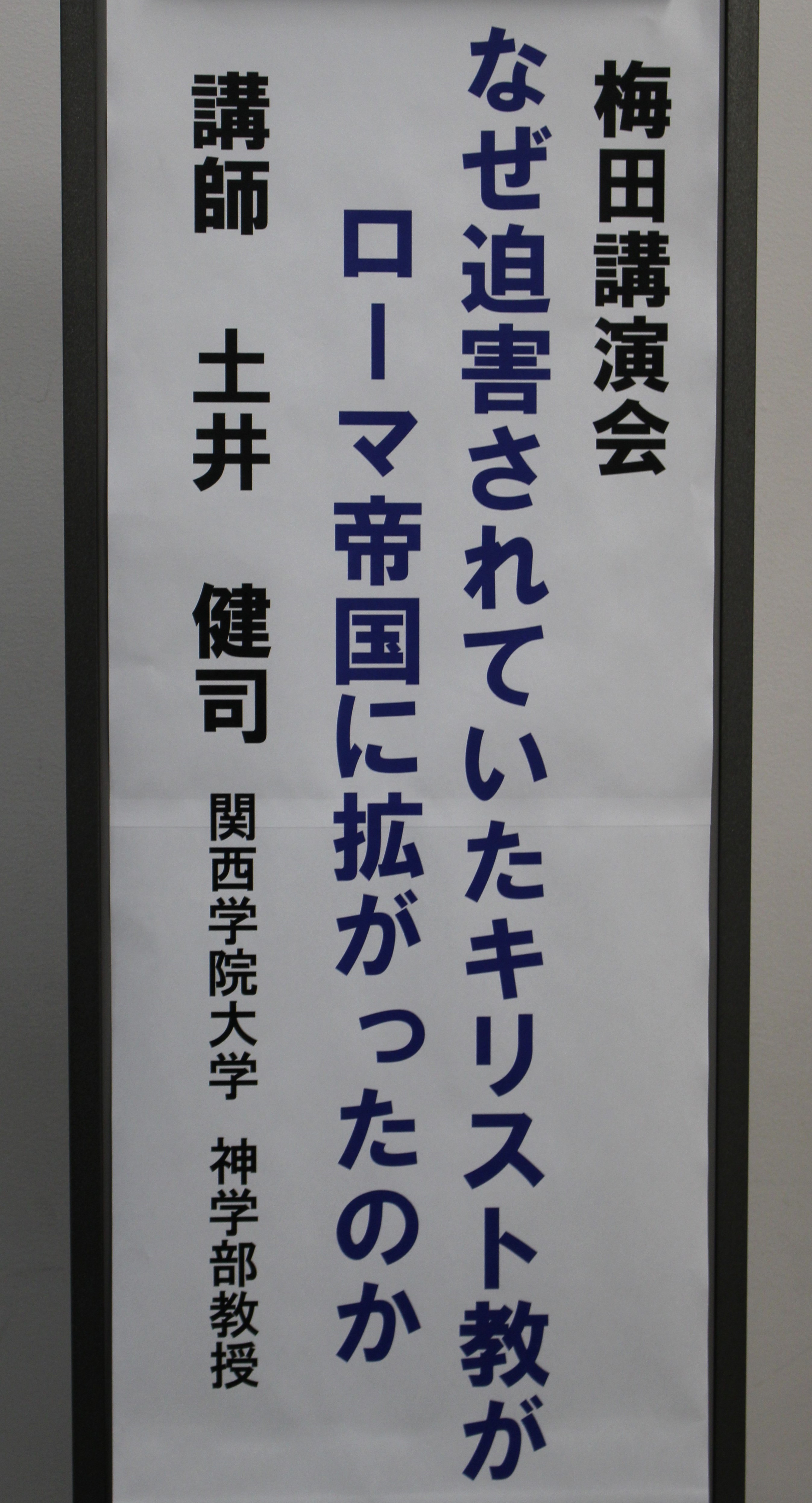

講 師:土井 健司 関西学院大学 神学部教授

どうしてキリスト教はローマ帝国において拡がっていったのか

はじめに

*古代キリスト教史の最大の謎

ガリラヤのユダヤ教のひとつの宗教運動としてはじまり、その指導者は十字架刑にて処刑された教団が、およそ300年後には国家の宗教となっていったのは、何故か。

参考:初期キリスト教の教会分布と325年当時の教会分布の比較

*4世紀初めにキリスト教徒の数は600万人といわれる(ローマ帝国全人口6000万人)

*キリスト教発展のマイナス要因:ローマ帝政期におけるキリスト教迫害の変遷

1)ネロ帝の迫害(64年頃)― ローマにおいて火災の罪をキリスト教徒に負わせた。

キリスト教徒への嫌悪が背景にある。

2)トラヤヌス帝の原則(110年頃)― 小プリニウスがアジアで多数のキリスト教徒を発見。

処置を皇帝に仰ぐ。四つの原則を提示。

①その名のゆえに処罰される。

②棄教すれば釈放される。

③密告は受け付けない。

④正式の告訴が必要。

*個人の迫害であって、教会・教団への迫害ではない!

3)デキウス帝の全国規模の迫害(250年頃)― 神像への礼拝供儀の強要、証明書の提示を義務化。

4)ディオクレティアヌス帝の迫害(303年から305年)― 棄教を求め、教会堂の破却、聖書の供出。

Ⅰ.ロドニー・スタークの学説 *R・スターク著・穐田信子訳『キリスト教とローマ帝国

小さなメシア運動が帝国に広がった理由』、新教出版社、2014年

*概要

古代キリスト教史研究に社会学の諸理論を適応することで、史料の不足のため判断のつかない事柄に切り込むことができ、一定の説得性をもって議論を構築できることを証する。つまり純然たる歴史研究ではなく、事実を論証しようとするものよりも可能性を提示することを主眼とする。

「しかし、たとえわたしたちが歴史を再構成する手引きとして最善の社会科学を用いたとしても、その理論が確かで、その適用が当たるかどうかは賭けなのだ。これらの条件がかなえば、一般的理論から特定の結論を導くのは、コインを井戸に落とせば底まで落ちるだろうと物理の原則から予想できるように、できないはずがない。とはいえ、コインが実際落ちるところが見える方がいいに決まっている。」(43頁)

第1章 信者の増加と改宗 と 第2章 初期キリスト教の階級基盤

*キリスト教信徒は、紀元40年で1,000人、300年で600万人だとすると、10年に40%の割合で増加したと考えるだけでその増加を説明でき、従来述べられてきた急激な集団的改宗を想定する必要はない。

*当時キリスト教信徒になることは、社会的逸脱行為であったが、それを可能にしたのは人間的愛着であった。

*ローマ帝国におけるキリスト教信徒は決して下層民から成り立っていたのではない。ローマの迫害の程度、およびカルト的宗教の社会調査。

第3章 ユダヤ人宣教は成功した

*キリスト教信徒が非ユダヤ人から成り立っているという根拠は確固としたものではなく、むしろ既存のネットワークを用いた方が改宗を引き起こしやすく、また旧約文書の位置づけやヘレニズム化したユダヤ人(離散したユダヤ人)にとってキリスト教は魅力的であった。

*19世紀の改革派ユダヤ教の事例。

*新しい宗教が、人が慣れ親しんだ宗教文化を継承しているほど、人は新しい宗教を受け入れる。

第4章 疫病・ネットワーク・改宗

*W・マクニール著・佐々木昭夫約『疫病と世界史』上下、中公文庫、2007年

*2世紀後半の疫病と3世紀半ばの疫病の蔓延によって、既存の(異教の)ネットワークが崩壊し、キリスト教による新しいネットワークが構築できた。

*疫病において看病されたキリスト教信徒の死亡率は低く、こうしてキリスト教は生き残りに長け、魅力的であった。

【2世紀の疫病蔓延以前に、或る町に100,000人の住民がいたとする。疫病での死亡率が一般に30%とする。そして現代医療ではなんらかの看護を受けた場合、死亡率は三分の二ほど減少するので、キリスト教徒の死亡率は10%だとする。

当初のキリスト教徒 対 異教徒の比率は、1対5.7である。

15,000人のキリスト教徒:13,500人に減少

85,000人の異教徒:59,500人に減少

*キリスト教徒 対 異教徒の比率は、1対4.7に下がる。

続く90年間このままの比率で推移したとする。二度目の疫病発生。

13,500人のキリスト教徒:12,150人に減少

59,500人の異教徒:41,650人に減少

*キリスト教徒 対 異教徒の比率は1対3.4に下がる。

こうして改宗者が一人もいなくとも、キリスト教徒の人数比は増大する。

この時代「奇跡」というのは宗教の信頼性において大きな力をもっており、改宗者を増大させていった。キリスト教の生存率の高さは「奇跡的なもの以外に考えることはできなかった」であろう。】

(この部分は原著論文のまとめの一部)

*週末論的希望による生の有意味性。

第5章 信者の増加と女性の役割

*ローマ社会では男性が女性の数を上回っていたが、キリスト教においては中絶、嬰児殺しがなく、女性の数が男性に比べて多かった。

*キリスト教はローマ社会において女性にとり魅力ある宗教であった。女性はキリスト教において高い地位をえていた。

*キリスト教において女性が多勢となり、外婚がおこった結果、女性が一次的改宗者、男性が二次的改宗者となるケースが多くなった。「夫が異教徒で妻がキリスト教徒だった」

*キリスト教では中絶、嬰児殺し等がなく、教会は子だくさんであった。

第6章 都市帝国のキリスト教化 ― 数量的アプローチ

*「場所が都市的であればあるほど、非通念性の度合いは高まる。」(フィッシャー)

キリスト教は、エルサレムに比較的近い都市という所において信徒を獲得していった。

第7章 都市の混乱と危機 ― アンティオケアの場合

*アンティオケアの混乱と混沌

*「キリスト教が都市特有の無数の差し迫った問題に対処できる新しいタイプの社会関係と規範をもたらし、それによってギリシア・ローマ各地の都市生活を生き返らせた、とだけ述べることにしたい。ホームレスと貧困者だらけの町に、キリスト教は希望とともに慈善活動を提供した。新参者とよそ者だらけの町に、キリスト教はただちに愛着関係を結べる礎を提供した。孤児と宴婦であふれた町に、キリスト教は新しい、より大きな家族観をもたらした。民族間の抗争で引き裂かれた町に、キリスト教は社会的連帯の新しい基盤をもたらした。そして疫病、火災、地震に悩む町に、キリスト教はよく働く看護の奉仕を提供した。」(204頁)

第8章 殉職者 ― 合理的選択としての自己犠牲

*殉職をマゾヒズム志向ではなく、何らかの合理性という視点から理解しようとする。

*宗教は希少または獲得できない報いの代償を提供できる。= 宗教の提供する代償(たとえば協会生活)を払うことによって希少な報いを得ることができる。しかし宗教が約束する報いは、来世に関わるだけにリスクが大きいと感じられる。とはいえ、人は合理的な選択によって行動するものであって、さらに宗教的価値は社会的交流において確認されるものである以上(クライエント・カルトとは違う)、その確認は社会における信頼に足る証拠による。その信頼は、親密な人の証言、さらには教職者・信徒の行動に見返りがないときほど信頼度は高まる。それゆえ「殉教者は、ある宗教の価値の代弁者として最も信頼性が高く、それが自発的殉教なら、なおさら高い。」(219頁))

*「ただ乗り問題」(free rider):何もしないで利益だけ享受しようとすること。集団はこのような「ただ乗り」する人によって搾取される傾向にある。

(信仰義認は一見すると何もしないで救済のみをうけとるという「ただ乗り」を容認する教義にもとれる。)

*自己犠牲とスティグマ(社会的逸脱):ただ乗り問題の緩和。

1)スティグマと自己犠牲の要求レベルを引き上げることによって、宗教団体は会員の帰依と参加の平均レベルをより高く誘導する。

2)スティグマと自己犠牲の要求レベルを引き上げることによって、宗教団体は会員の物質的、社会的、宗教的利益を増大することができる。

第9章 時機と組織 と 第10章 徳についての小論

*キリスト教は多神教の無力の時期に興隆し、発展した。

*クライエント・カルト:「占いに協会はない」(デュルケム)。非排他的宗教は、帰属意識を作り出せない。協会は「人びとが長期的、安定的、排他的な帰依を維持するところ」である。

*「この共同体意識と帰属意識の中心に、あらゆる排他的宗教団体に共通の、聖職者と一般信徒とのあいだの強い絆があった」(261頁以下)。

*キリスト教の教義は、「人を惹きつけ、自由にし、効果的な社会関係と組織を生みだし、また支える」。

*憐み・愛そして人間性のふたつ。「結論として、キリスト教が改宗者に与えたのは人間性にほかならなかった。この意味で、徳それ自体が報いだったのだ。」(271頁)

補遺1 4世紀半ばのユリアヌス帝の言葉 資料

補遺2 さらにもうひとつの問い(私見)

江戸幕府のキリシタン弾圧は成功したにもかかわらず(少なくとも表向きは)、なぜローマ帝国はキリスト教を弾圧できなかったのか。

日本の場合

(1)織豊期、江戸時代初期において戦国時代の一向一揆の記憶は生々しく、偽政府は宗派宗門、つまり宗教の恐ろしさを痛感していた。

(2)さらに偽政府はスペイン、ポルトガルの世界侵略への対抗する必要があった。

以上から「切支丹」は徹底して弾圧された。

これに対して、ローマ帝国においては「キリスト教」(教団・教会)そのものを対象とした迫害はほとんどなく、そもそもなぜ罰しなければならないのかが不明というところもあった。ローマ帝国は宗教によって手痛い目にあったことはなく、宿敵ペルシアとキリスト教は特段の関係はなかった。この点、迫害はディオクレティアヌス帝までは基本的に個人を対象としたものであって、教会組織に対するものではなかった。